夏季休業日に入りました。7月26日(木)に魚教セ主催の「生徒指導に関する講演会」がありました。

今年度の講師は、兵庫県立大学環境人間学部 准教授 竹内 和雄先生をお招きし、「スマホ時代の子供たちのために」という演題の下、ネットを利用する子供たちの現状と対応法についてご講演いただきました。この講演会の開催にあたり、富山県教育委員会、総務省北陸総合通信局、北陸情報通信協議会にも共催していただきました。

今年度の講師は、兵庫県立大学環境人間学部 准教授 竹内 和雄先生をお招きし、「スマホ時代の子供たちのために」という演題の下、ネットを利用する子供たちの現状と対応法についてご講演いただきました。この講演会の開催にあたり、富山県教育委員会、総務省北陸総合通信局、北陸情報通信協議会にも共催していただきました。

竹内氏は、現在、子供たちの間ではやっているオンラインゲームや、コミュニケーションアプリ、出会い系のアプリ等について魅力と危険性について紹介してくださいました。その上で「ネットトラブルは、心の問題。教師として、親として相談できる人になることが大事。」「子どもの自律的なネットルール作りが大切。標語づくりやキャッチフレーズづくりも有効。中学生から小学生への先輩律も効果がある。」「まずは大人がつながること。県警や消費者センター、また私たち専門家に早期に相談す

竹内氏は、現在、子供たちの間ではやっているオンラインゲームや、コミュニケーションアプリ、出会い系のアプリ等について魅力と危険性について紹介してくださいました。その上で「ネットトラブルは、心の問題。教師として、親として相談できる人になることが大事。」「子どもの自律的なネットルール作りが大切。標語づくりやキャッチフレーズづくりも有効。中学生から小学生への先輩律も効果がある。」「まずは大人がつながること。県警や消費者センター、また私たち専門家に早期に相談す るとよい。」といった具体的な対応策まで教えてくださいました。

るとよい。」といった具体的な対応策まで教えてくださいました。

大人として、このネット社会にどう関わっていくか、この社会しか知らない子供たちにどう接するか、子供たちとの垣根をどう埋め、どう信頼関係を築くか・・・。この問題に対して、真剣に向き合っていくことが、今の大人(教師・保護者等)に求められているのだと感じました。

7月12日木曜日には、第3回情報教育研究調査員会を開きました。この会では、8月3日に行われる「情報教育研修会」の内容について話し合いました。

7月12日木曜日には、第3回情報教育研究調査員会を開きました。この会では、8月3日に行われる「情報教育研修会」の内容について話し合いました。

8月9日に行われる郷土教育研修会「郷土に学ぶ」に向けて、調査員による研修会を行いました。講師は、朝日町教育委員会 学芸員 久保 貴志氏をお招きして、「朝日町の地質・化石から学ぶ」と題して行われました。

8月9日に行われる郷土教育研修会「郷土に学ぶ」に向けて、調査員による研修会を行いました。講師は、朝日町教育委員会 学芸員 久保 貴志氏をお招きして、「朝日町の地質・化石から学ぶ」と題して行われました。

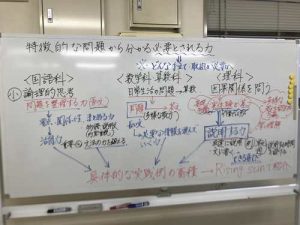

7月5日(木)に第1回学力向上推進委員会が開かれました。今年度は、全国学力学習状況調査において、理科も対象教科となっていたため理科部会の委員の方も参加していただいての会となりました。

7月5日(木)に第1回学力向上推進委員会が開かれました。今年度は、全国学力学習状況調査において、理科も対象教科となっていたため理科部会の委員の方も参加していただいての会となりました。

6月27日(水)に第1回朝日町外国語活動研修会が開かれました。

6月27日(水)に第1回朝日町外国語活動研修会が開かれました。

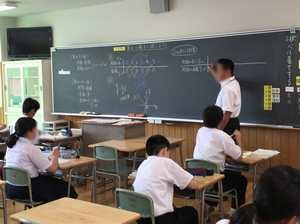

初めに、オリエンテーションでは、H30年度の学校運営の重点と近況について詳しく説明していただきました。その後、2年生道徳科の授業と5年生の国語科の授業を公開されました。

初めに、オリエンテーションでは、H30年度の学校運営の重点と近況について詳しく説明していただきました。その後、2年生道徳科の授業と5年生の国語科の授業を公開されました。

北田先生には、「これからの学校を担う教師像」を演題に、主体的・対話的で協働的な学習の効果や重要性、最も誠実でありたい児童生徒の多面的な見方と必要な支援について、実際の授業映像を基にお話を聴くことができました。

北田先生には、「これからの学校を担う教師像」を演題に、主体的・対話的で協働的な学習の効果や重要性、最も誠実でありたい児童生徒の多面的な見方と必要な支援について、実際の授業映像を基にお話を聴くことができました。 ました。これからは、生徒のために生きた時間を生み出していけるよう意識していきたいです。」等、大変参考になったという声がたくさん聞かれました。

ました。これからは、生徒のために生きた時間を生み出していけるよう意識していきたいです。」等、大変参考になったという声がたくさん聞かれました。 校教育の充実と先生方の活躍を願っておられました。

校教育の充実と先生方の活躍を願っておられました。

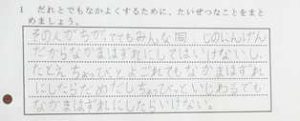

「主体的・対話的な学びへの授業改善」のお話の中では、「『考える』とは、主体的に自分との関わりを考える中で、自分の感じ方、考え方を明確にすること。『議論する』とは、多様な感じ方、考え方と出会い交流する中で、自分の感じ方、考え方をより明確にすること」であるということ教えていただきました。

「主体的・対話的な学びへの授業改善」のお話の中では、「『考える』とは、主体的に自分との関わりを考える中で、自分の感じ方、考え方を明確にすること。『議論する』とは、多様な感じ方、考え方と出会い交流する中で、自分の感じ方、考え方をより明確にすること」であるということ教えていただきました。 「夢いっぱい 知恵いっぱい 思いやりいっぱいのあさひ野っ子」は、なんとなく育っているのではない。素晴らしい人、素晴らしい環境に囲まれて大切に育っているのだと改めて感じることができました。

「夢いっぱい 知恵いっぱい 思いやりいっぱいのあさひ野っ子」は、なんとなく育っているのではない。素晴らしい人、素晴らしい環境に囲まれて大切に育っているのだと改めて感じることができました。