4月25日(木)平成31年度第1回外国語活動推進委員会が開かれました。各学校の推進委員とALT、JTEを交えての推進委員会です。今年度は小学校両校に英語専科教員が配置されました。そのため両校の児童が同じように学習を進めていくことができます。今年度の外国語活動で重点として取り組むことは、来年度の完全実施に向けてカードやワークシート等の教材教具の整備を進めること、帯活動を設定し、身に付けさせたい表現やアルファベット等を繰り返す活動を行うこと、書く活動を少しづつポイントを絞って取り入れ、各ことへの抵抗を軽減すること、小中の連携を意識しながら互いの授業実践を積極的に見合うことです。授業公開についてはセンターの方から情報発信しますので、ぜひみんなで授業を見て学び合いましょう。

「がんばる先生たちの研修の様子」カテゴリーアーカイブ

平成31年度第1回外国語活動推進委員会

平成31年度第1回朝日町教育センター運営委員会を行いました

4月15日(月) 第1回朝日町教育センター運営委員会を行いました。本年度の朝日町教育センターの事業計画や予算、適応指導教室運営計画、センターだより編集計画等について慎重に審議され、センター事業も本格的にスタートします。本年度の研修はかなりスリム化されます。限られた時間の中で充実した研修となるよう努力していきます。 舟川の桜はとてもきれいに咲いていましたね。朝日町が誇る春の景色です。

センターの桜も満開となり、そろそろ散り始めています。

センターの桜も満開となり、そろそろ散り始めています。

2月21日 第2回朝日町教育センター運営委員会

先日、第2回朝日町教育センター運営委員会が開かれました。今年度のセンター事業の締めくくりとして、事業報告を行いました。たくさんの講師のご指導・参加者のご協力のおかげで、大変充実した研修や委員会を実施できたと感じております。また、会の後半には、今年度の反省を基に、事業計画を提案いたしました。来年度に向けて、「働き方改革」の動向も踏まえ、「研修の精選と質的向上」を目指した事業計画を立案することができました。

来年度も、朝日町の児童生徒のために、さらなる教育力向上に向けて事業運営に努力してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

来年度も、朝日町の児童生徒のために、さらなる教育力向上に向けて事業運営に努力してまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

2月5日 研究主任会

今年度、最後の研究主任会が開かれました。本会は、今年度各校において取り組まれた研究の成果と課題を交流し、来年度の町としての方針を考えていく目的で行いました。各校の成果と課題を基に、来年度の町としての方向性を以下のように考えました。

1 自分の思いや考えを豊かに表現する児童生徒の育成と学び合える集団づくり

2 「主体的・対話的で、深い学び」を生み出す授業への転換

3 「あさひスタンダード」を意識した町全体の学習規律の徹底

この3点を意識した上で、来年度各校にて研究構想を練っていくことを確認いたしました。

1月23日 外国語活動推進委員会のまとめ

1月23日に今年度最後の外国語活動推進委員会が開かれました。今年度、2つの外国語活動研修会には、「『We Can』を活用した指導案を一つ提案する」という一つの目的を決め、6月に教材研究、8月に指導案検討、10月に授業公開という計画で進めていくことができた。このように研修を進めることで、授業づくりを授業者のみに任せるのでは なく、全員で授業づくりに携わることができ、大変効果的な研修となりました。

なく、全員で授業づくりに携わることができ、大変効果的な研修となりました。

また、普段の授業について交流する中で課題も続々と出てきました。小学校2校の指導法が見えにくくことやアルファベットの習得に思った以上に時間がかかり個人差があること、ワークシート・掲示等を共有したいこと等が挙げられました。こういった実際の授業から出てくる問題に対して、共通理解や指導法の教授等ができたことは、とても有意義な機会であったと思います。

来年度は、委員会を縮小し、外国語に携わる教員のニーズに合わせたよりポイントを絞った研修を考えていきたいと思います。

1月17日 ICT教育アドバイザーを招いての情報教育研究調査員会

1月17日(木)には、今年度最後の情報教育研究調査員会が開かれました。

1月17日(木)には、今年度最後の情報教育研究調査員会が開かれました。

今回の会合には、朝日町教育委員会のICT教育アドバイザー派遣事業でお越しいただいた上越教育大学 学校教育実践研究センターの教授 石野雅彦先生をお招きして政府のICT教育の方向性とこれからの朝日町としてのICT教育の在り方についてご助言いただきました。石野先生は、政府の掲げる情報化社会Society5.0(超スマート社会)と学校Ver3.0(「学び」の時代)に対応するために、富山県において恵まれたICT環境を誇る朝日町の学校の先生が高い意識で学びのデザインを行ってほしい。それができれば、おのずとICTの有効活用につながるはずである。」と教えていただきました。

その後、今年度の調査員会の取組について成果と課題を確認しました。その中で、夏季情報研修の在り方の見直しや、公開授業の機会の設け方、モラル教室の必要性について話し合われました。

朝日町のICT教育は、恵まれたICT環境や小中高の情報交換といったスケールメリットを生かし、児童生徒にとってより効果的な学びを提供できると考えます。そのために、来年度の調査員会でも、限られた時間の中で、学校の現状とニーズに合ったより質の高い研修を計画していきたいと思います。

1月11日 今年度の郷土教育教材開発研究調査員会のまとめ

1月11日(金)に今年度最後の郷土教育教材開発研究調査員会が開かれました。今年度の郷土教育教材開発研究調査員会は、夏季休業中に行った「郷土に学ぶ」現地学習会の企画運営を始め、郷土教材資料「わたしたちの朝日町」等の改訂、今年度初めて行った郷土教材の活用を促す「郷土教育教材研究発表会」等、多岐にわたって活動してまいりました。

調査員会の協議では、今年度の成果と課題について話し合った後に、来年度の方針について活発に議論されました。その中で、現地学習会の特別講師の選定や運営の在り方、郷土教育教材研究発表会の継続、新しい郷土教材の開発について検討することができました。

調査員会の協議では、今年度の成果と課題について話し合った後に、来年度の方針について活発に議論されました。その中で、現地学習会の特別講師の選定や運営の在り方、郷土教育教材研究発表会の継続、新しい郷土教材の開発について検討することができました。

調査員の意見の中には、「郷土教育教材研究発表会を新しく始め、成果を挙げているのだから続けていくべきである」「働き方改革が叫ばれるが、調査員になったからには自分の教師力を向上するために、少し負荷がかかってでも質のよい活動を行っていく必要がある」といった声が聞かれ、調査員の強い責任感が感じられました。

「郷土を愛する心を育むためには、まず教師が郷土のよさを知ること・感じることが大切である」

そのために、来年度はさらに郷土教育教材研究調査員会の活動を有意義なものにしていきたいと思います。

11月29日 「郷土教育教材研究発表会」

郷土教育教材開発研究調査員会では、今までの先輩方がつくられてきた郷土教材を知らない教員に広め、積極的に活用していくことを目的に、今年度初めて「郷土教育教材研究発表会」を開催いたしました。

郷土教育教材開発研究調査員会では、今までの先輩方がつくられてきた郷土教材を知らない教員に広め、積極的に活用していくことを目的に、今年度初めて「郷土教育教材研究発表会」を開催いたしました。

まず、参加者に「朝日町に関する教材の活用例」の冊子が配られました。調査員の皆さんは、その中の郷土教材のよさや活用方法、授業実践の結果をプレゼンテーションしてくださいました。発表の内容は、以下のものでした

① チューリップ栽培(山下調査員) ② 朝日町の地図利用(井田調査員)

③ 舟川新の耕地整理(中嶋調査員) ④ 朝日町の民話の利用(上野調査員)

その他の郷土資料についても紹介し、資料の存在や活用法について知っていただくことができました。

受講者からは、「郷土教育は、教科書だけでは感じられない学びや心情の成長が得られるなあと思います。普段なかなか教材研究することが難しいですが、こういった例を示していただけると参考になってとてもよいと思います。」「私がかつて調査員として編集した郷土資料を活用してくださることはとても嬉しいです。地域を愛する、地域を大切にする心を育む一つのきっかけになれば…と思います。」といった郷土教材のよさを感じていただけ体験が多く聞かれました

「郷土教材を扱うことで、児童生徒だけでなく、教員自身にも地域を知る、地域とつながる、郷土を愛するきっかけとなると思います。ぜひこの素晴らしい教材を各校で積極的に広め、活用してほしいと思います。」そんな委員長や調査員の言葉からも、郷土教材を取り扱う意義を改めて確認し、実践への意欲をかき立てるきっかけとなった素晴らしい研修会でした。

11月22日 情報モラル教室を開催!

11月22日(木)に朝日町情報モラル教室を開催いたしました。今年度は、「KDDIスマホ・ケータイ安全教室」の担当講師北川氏をお招きして、午前の部は中学校全校生徒、午後の部は小学校5・6年生を対象に2つの講座を開きました。

11月22日(木)に朝日町情報モラル教室を開催いたしました。今年度は、「KDDIスマホ・ケータイ安全教室」の担当講師北川氏をお招きして、午前の部は中学校全校生徒、午後の部は小学校5・6年生を対象に2つの講座を開きました。

教室では、「ゲーム依存と課金システム」「安易な動画投稿による情報の拡散と炎上」「SNSの表現不足による伝わり方の違い」「なりすましによる個人情報・金銭の請求」等、児童生徒が陥りやすいトラブルの動画をみて、講師の解説を聞く形式で行われました。

KDDIの制作した動画は、よく起こりがちな内容をリアルタッチにまとめたものでした。そのため、児童生徒は一瞬のうちに動画の世界に入り込み、トラブルが起こった原因について、講師の先生と一緒に考えていくことができました。

情報モラルを育てるためには、家庭でのルールづくりと継続的な見守り、そして定期的な学習が大切です。情報化社会は、日々進化しております。だからこそ、親子で問題点を考えたり、ルール作りをしたりといった「一緒に学ぶ機会」をもつことで、適切な判断力を養ったり、正しい使用方法を学んだりすることができるのです。

モラル教室後には、家庭でできるルールづくりの方法やフィルタリングのパンフレットを配布いたしました。夜の部では、「朝日町PTA連絡協議会研修会」も開かれました。これらをきっかけに、ぜひ「親子でインターネットを一緒に学ぶ」機会を家庭でつくってください。

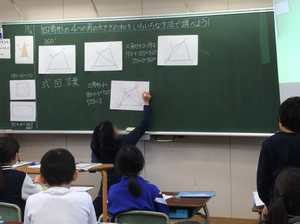

11月16日「授業の達人」事業 あさひ野小学校横山先生の実践から学ぶ

11月16日(金)に富山県教委による「授業の達人」事業の授業公開がありました。今回の授業は、あさひ野小学校 横山亜希子先生が算数科の授業を公開されました。この横山先生の授業を参観させていただいて、多くの学ぶべき点がありました。その中でも特に勉強になったことは、「児童の思考に添った学習過程の流れのよさ」です。

11月16日(金)に富山県教委による「授業の達人」事業の授業公開がありました。今回の授業は、あさひ野小学校 横山亜希子先生が算数科の授業を公開されました。この横山先生の授業を参観させていただいて、多くの学ぶべき点がありました。その中でも特に勉強になったことは、「児童の思考に添った学習過程の流れのよさ」です。

① 前時までの学習を全体で対話しながら

確認する。

② 関連性を生み出し、必然性のある課題

を提示する。

③ 個人追究の時間の確保とワークシート

・ヒントカードの活用

④ 協同追究の場の設定(ペア→全体)

⑤ 適用問題の実施(理解度の確認)

⑥ 学習のまとめを子供の言葉で行う。

この工夫されたすべての内容を、スムースにやるのは極めて困難なことであるが、日頃の算数科の指導がとても浸透しており、子供たちは慣れた様子で学習に打ち込んでいました。

「まねぶ=学ぶ」 これは、教師も子供も共通することです。先輩の先生方のテクニック、発問・問い返し、児童・生徒理解の仕方など、まずは真似ていくことから始めましょう。