11月8日(水)に県東部教育課程研究集会が開催されます。

指導案の公開が各教科の各学校のWEBサイトにありましたので、集めてみました。

指導案を参考にご覧ください。ただし、指導案が公開されていないWEBサイトもあります。

センター所員は、一番近くの飯野小学校の体育科に行く予定です。

11月8日(水)に県東部教育課程研究集会が開催されます。

指導案の公開が各教科の各学校のWEBサイトにありましたので、集めてみました。

指導案を参考にご覧ください。ただし、指導案が公開されていないWEBサイトもあります。

センター所員は、一番近くの飯野小学校の体育科に行く予定です。

朝日町埋蔵文化財施設 まいぶんKANの企画展が始まりました。

「北陸の足もと~朝日町の方言とともに~」~3月31日まで

なんという発想なのでしょう。さすが、高塩学芸員と感心しました。

それで、わらじ編み機を倉庫から大捜索していたのですね。

高校生以下は無料なので、親子で行っても100円です。行ってみますね。

町美術展に合わせて3日、4日と開催されていましたので、慌てて観に行ってきました。

1校統合したこともあってか絵画作品が少なく感じられました。町とは別に、これまでに地区の文化祭も開催されていて、出品作先も多く、学校もたいへんですね。

朝日町中高連携推進事業の講演会です。チラシもだいぶ見かけるようになりました。

昨年は、桑田真澄さん、一昨年は、池上 彰さんと豪華な講師が来町されるので有名な、わが町の講演会です。

なんと、作家で元小学校教諭の乙武洋匡さんが講師なのです。入場無料。町外の方も聴くことができます。

センターで購入していない教育雑誌をたまに書店で手にします。「総合 教育技術」が創刊800号だそうです。1946年、に『教育技術』として創刊されたそうで、1946年という年号には、感動しました。今こそ大切にした「教育の不易」という特集「教育界のオピニオンリーダー13人に聞く」には、昨年の小中教育講演会の講師、野口芳宏先生、今年の講師、金森俊朗先生、今年の夏に道徳で来ていただいた、佐藤幸司先生が執筆されており、なんて豪華なメンバーだったのかと驚きました。ちなみに、11月14日に朝日町中高連携事業で講演に来られる作家の「乙武洋匡」の寄稿されています。

情報教育研究調査員会の研修会でしたが、せっかくの機会ですので、町内の先生方にも参加を呼びかけました。パナソニック社からインタラクティブボード(電子黒板)のデモを。調査員会からは、導入を検討中のデジタル教科書のデモ版を用意して、体験していただきました。最新の物を導入すればいいのですが、費用対効果も大事な要素です。若い先生の反応がよかったですね。未来の教室、少し覗いてみたい気もしますね。

夏に続いて、朝日町の保育所を廻ります。正直、楽しみな時間でもあります。

2か月ほどしかたっていないのに、とても成長している姿に驚きました。

ある保育所の年長さんの教室を観ていると、子どもたちの姿は、まさに「学び合い」でした。

穏やかな保育士さんの声がゆっくりと染み渡り、子どもたちは穏やかに活動し、近くの子たちが

かかわり続けています。少しの差なんて、隣の子が優しくサポートしてくれます。

小学校、中学校が目指している「学び合い」がここにありました。

先生の声が小さいこと。どうやら、それがとても大事な要素のようです。

そういえば、以前に夏休みに保育所での研修を実施された校長先生がおられました。幼い子たちに指示を通して、それぞれの活動を他とかかわりながら高めていく。無意識にやっておられるであろう「学び合い」の姿にとても驚きました。保育所の先生に学ぶこと多いですね。

さみさと小学校の通常訪問研修です。朝から夕方まで、1日です。先生方もたいへん忙しい日常の中で、じっくりと準備して、自分の新たな授業に挑戦してみる。やる方はたいへんですが、そういう研修なので、たいへん意欲的な授業を一度に参観できる機会です。地区センターの所員としては、1時間に3つも4つも授業を観て助言される指導主事の先生方の授業を観る視点に注目し、感心して観ていました。さて、先月末の休日に会ったH先生は、高岡市までティーボールの道具を探しに行かれた帰りでした。そうやって、みなさん授業に取り組んでおられるのです。

教室の掲示や板書を見ていても、アイディアと単元の学習を高めようとする工夫がいっぱいです。

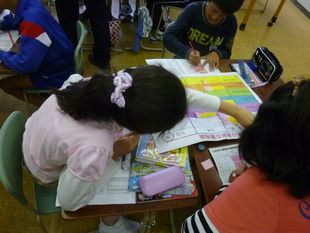

学び合いのイメージ

「学び合い」というキーワードの具体的な子どもの姿のイメージしにくいです。グループで、「ごんの気持ちの変化を心情曲線で表す」。このサイズのホワイトボード一つで、子どもたちは頭を寄せて考えます。穏やかな言葉のつなぎ、交換がゆっくりと。「話し合い」と「学び合い」は違うとよく言われますが、この場面を見ていると、なるほど、確かに話し合いではなくて、学び合いだと感じます。研究主任の先生の教室なので、学習のねらいに向けての学習形態などの設定がよく考えられています。全体→グループ→個。学習形態(ペア、グループ)の変化がよく見られますが、学習のねらいの達成に向けて必要な(有効な) 設定なのかを考えなくてはと言われます。低学年はペアを45分間に何度も。3年生以上は4人(男女混合)のグループをというのが、「学び合い」のスタンダードだそうです。

研究協議会のスタイル

熱心な協議会の様子です。2部会に分かれると、この人数ですので机を囲んで行えます。フリーカードは、本校は時系列ではなく分類で実施されていました。生活科なので、グループ中心の活動なので時系列ではない方がいいのでしょう。しかし、写真を見ると、一般的なKJ法になっています。なんとなく、学びの事実や学習全体が見えにくくなっています。それでも先生方は、このスタイルに慣れておられるので、子どもの姿とその子とのかかわりをつないで、教室の各地にあった学びを共有しておられました。順番でなくても、全員の先生が話されますし、誰かの声が大きくてその発言が通ることはありません。現代的な授業リフレクションです。外から見ていると、話し合いの内容が実はよくわかりません。可視化できるホワイトボード・ミーティングを併せると、どんな感じになるのだろうと思いました。一度、どこかにホワイトボード・ミーティングを実践している学校(企業)を観に行きたいものです。あさひ野小学校、さみさと小学校と、たいへん学びの多い2日間でした。皆様、ありがとうございました。

あさひ野小学校へ2回目の訪問日でした。今回は、2年生と4年生の国語を参観できるということと、フリーカードで研修されるということで楽しみに行って参りました。2年生の音読は素晴らしく、どの子も上手ですし、音読を繰り返しながら物語の読みを深めていました。4年生はポスターセッション形式の授業と一斉での話し合いの授業。とても穏やかに発表する姿がありました。どの主導主事からも、無難な授業ではなく、意欲的に挑戦しておられる授業だとお褒めいただきました。フリーカードは2回目ということでしたが、放射状に配置することで4観点を時系列に並べて見ることができる、ある意味、新しい手法が生みだされていました。実施した回数ではなく工夫なのですね。方法が一人歩きしがちですが、要は授業リフレクションのための手段なのですね。子どもたちの発言に負けず、先生たちも積極的に議論しておられました。明日はさみさと小へ1日行きます。