10月11日(水)に、さみさと小学校で第2回情報教育研修会が開かれました。今回は、さみさと小学校の2年2組の算数科の授業を公開していただき、それを基にICTの有効な活用法を研究しました。

提案授業では、子供たちが教室周辺から直角を見付け、タブレットを活用し、発表・説明する授業でした。子供たちは、トリオを組み、調べた場所(物)を写真に撮り、ロイロノートを使ってまとめものを理由を加えて発表していました。子供たちは、活動に夢中になり、曖昧だった直角の概念をしっかりと理解していくことができました。

研究会では、「主体的・対話的・深い学び」という3つの窓から、この授業を分析し、以下のようなICTの有効な活用方法が見えてきました。

(主体的)

・ 活動の活性化・意欲化の促進(トリオでの学び合い、全員が意見をもつ)

・ 平等性を保障するためのルール作りの重要性(使う順番、タブレットの使い方等)

・ 可視化による興味・関心の高まり、理解度の向上。

(全員が見える・分かる場の設定や有効な機器の選択・アナログとICTの使い分け)

(対話的)

・ 学習形態の工夫(トリオでの対話の活性化。直角の合否を話し合う。

・ 伝える相手を意識して協働でまとめる。(用途によるアプリの選択の重要性。)

・ エアドロップやムーブノートを活用した双方向の情報のやり取りによる対話の活性化

(深い学び)

・ 言語活動の充実(直角の理由を、子供なりに考え、独自の表現で説明する。)

・ 全員を同じ話し合いの土俵に上げる工夫(間違えやすい実物を取り上げて、合否を話し合う場面等。)

・ フラッシュ教材による理解度の確かめと子供たちの判断を惑わす資料の提示。

(全員参加を保障、学んだ知識・技能をつなぐ・転用する力を養う)

・ 自分の考えを再考する場面の設定

朝日町では、学校現場にたくさんのICT機器を取り入れています。それを、より有効に活用し、子供たちの資質・能力をいかに育てていくか。「その方向性が見えてきた」そんな実りある研修会となりました。

10月25日に、さみさと小学校にて通常訪問研修会がありました。

10月25日に、さみさと小学校にて通常訪問研修会がありました。

9月21日(木)に、さみさと小学校の校内研修会に参加しました。講師は、昨年度も大変お世話になった上越教育大学教職大学院 准教授 阿部 孝之先生でした。

9月21日(木)に、さみさと小学校の校内研修会に参加しました。講師は、昨年度も大変お世話になった上越教育大学教職大学院 准教授 阿部 孝之先生でした。

新学期が始まりました。翌日9月2日(土)には、朝日中学校の体育大会が盛大に開催されました。秋空の晴天の中、清々しい秋風が生徒たちの活躍を予感しているかのような日和でした。

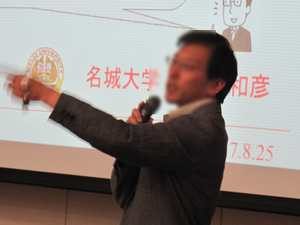

新学期が始まりました。翌日9月2日(土)には、朝日中学校の体育大会が盛大に開催されました。秋空の晴天の中、清々しい秋風が生徒たちの活躍を予感しているかのような日和でした。 8月25日、魚津地区教育センター協業事業 である「生徒指導に関する講演会」が開かれました。今年度は、講師に名城大学 教授 教職センター長であられる曽山 和彦先生をお招きして開演されました。

8月25日、魚津地区教育センター協業事業 である「生徒指導に関する講演会」が開かれました。今年度は、講師に名城大学 教授 教職センター長であられる曽山 和彦先生をお招きして開演されました。 (YOU)」で伝えるのではなく、「私

(YOU)」で伝えるのではなく、「私 は、・・・(I メッセージ)」という立場で伝えると効果的であることを教えていただいたことでした。「先生に共感してもらえている。」「期待してもらえている。」と感じることで、先生との関係(縦糸)を結びたいと歩み寄ってくることが分かりました。これは、どの教師も即実践できるスキルであると同時に、「根本は、児童生徒理解・子供との関係づくり」という最も大切なことを再確認できた研修であったと思います。

は、・・・(I メッセージ)」という立場で伝えると効果的であることを教えていただいたことでした。「先生に共感してもらえている。」「期待してもらえている。」と感じることで、先生との関係(縦糸)を結びたいと歩み寄ってくることが分かりました。これは、どの教師も即実践できるスキルであると同時に、「根本は、児童生徒理解・子供との関係づくり」という最も大切なことを再確認できた研修であったと思います。

8月24日(木)に授業力アップ研修会(仲間から学ぶ)がありました。講師は、昨年度、富山大学へ内地留学に行かれ、「カウンセリング」について詳しく学ばれた、朝日中学校の飯田澄代先生をお招きいたしました。

8月24日(木)に授業力アップ研修会(仲間から学ぶ)がありました。講師は、昨年度、富山大学へ内地留学に行かれ、「カウンセリング」について詳しく学ばれた、朝日中学校の飯田澄代先生をお招きいたしました。 プでは、「協力して活動すること、傾聴すること、自己開示すること」などの活動を通して、心を開くことの気持ちよさや真剣に聞いてもらうことから生じる安心感を、身をもって実感させていただきました。

プでは、「協力して活動すること、傾聴すること、自己開示すること」などの活動を通して、心を開くことの気持ちよさや真剣に聞いてもらうことから生じる安心感を、身をもって実感させていただきました。

係づくりに生かしていこうという意欲をもった方が多数見受けられ、大変有意義な研修となりました。

係づくりに生かしていこうという意欲をもった方が多数見受けられ、大変有意義な研修となりました。

」「社員とのコミュニケーションづくり」「行動ではなく考動」「仕事はするものではなく、やりきるもの」ということを、例を挙げながら丁寧に教えてくださいました。「社員ファースト」の経営理念がそこにあることがとてもよく分かりました。

」「社員とのコミュニケーションづくり」「行動ではなく考動」「仕事はするものではなく、やりきるもの」ということを、例を挙げながら丁寧に教えてくださいました。「社員ファースト」の経営理念がそこにあることがとてもよく分かりました。