朝日町教育センターの視聴覚ライブラリーでは、先生方の授業や児童生徒の指導に関連した教育図書、DVD等を備えております。

新規DVDを紹介いたします。ご利用ください。

○新漢詩紀 ○オーケストラ入門 ○道徳教材ドラマ「聾の形」 ○昭和30年代の生活と文化(北陸・岐阜編)

新漢詩紀行

オーケストラ入門

聾の形

朝日町教育センターの視聴覚ライブラリーでは、先生方の授業や児童生徒の指導に関連した教育図書、DVD等を備えております。

新規DVDを紹介いたします。ご利用ください。

○新漢詩紀 ○オーケストラ入門 ○道徳教材ドラマ「聾の形」 ○昭和30年代の生活と文化(北陸・岐阜編)

新漢詩紀行

オーケストラ入門

聾の形

小学校外国語活動授業研究研修会を行いました。この日の授業では、学級担任、ALT、英語指導員の3人の連携と役割分担が見事に決まっていました。学習意欲を高める雰囲気を作る、フレーズの練習をする、身の回りの外来語、英語について学習する、それぞれの役割が明確に行われ、単語や会話のフレーズの発話練習もタイムリーに行われていました。日ごろから、授業の打ち合わせが十分に行われている成果だと思います。

小学校外国語活動

学習では、児童が身の回りの英語を使って3ヒントクイズを作り、クラス全体で答えるという活動が仕組まれていました。クイズを通して、「What’s this?」、「It’s ○○○」という会話を問題を出す子、それに答える子のどちらも自分事として意欲的に取り組んでおり、工夫された学習活動でした。

事後研修では、指導主事の先生から、グローバル化に対応した新たな英語教育について、児童には将来に向けて、英語を通じてコミュニケーションを図るためのスキルを身に付ける必要があることを理解させたいと指導していただきました。

私たちの生活は英語で囲まれていると言っても過言ではないと思います。また、企業の中には英語が公用語となっているところもあるそうです。児童が英語に親しみ、コミュニケーション能力を付けるためにも、外国語活動の充実が必要だと考えます。

最後にもう一つ、クイズは、児童がタブレットを使ってフラッシュカードで作り、プロジェクターで提示されていました。3ヒントの画像がスムーズに提示され、どの子にも分かりやすい活動になっていました。ICT機器が確実に授業に生かされていました。

授業をしていただいた学級担任の先生、ALT、英語指導員の先生、指導助言をいただいた指導主事先生には感謝申し上げます。

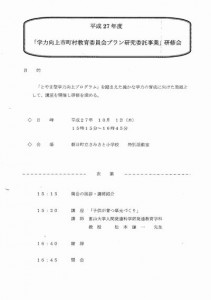

さみさと小学校の学力向上研修会に参加しました。講師は、富山大学教授 松本謙一先生です。松本先生の研究室では、内地留学を通して朝日町の多くの先生方が学んでおられます。

この研修会では、「子供が育つ単元づくり」というテーマで、ご講話をいただきました。

この研修会では、「子供が育つ単元づくり」というテーマで、ご講話をいただきました。

松本先生が実践された、小学校1年生の生活科「みんななかよし―ひよこ―」の授業を通して、教師は子供に身に付けさせたい能力を明確にすること、活動の中から課題が生まれるように、「もの」や子供たちの活動などを仕組むこと、子供が自分の発言に込めた思いを、教師は誠意をもって汲みとることなどを指導していただきました。

さらに、チーム学校として学校の教育力・組織力を構築していくための教員相互の連携意識の重要性について指導していただきました。

松本先生には、教育者としての使命感、子供に対する教育的愛情、教科等に関する専門的知識、広く豊かな教養などを熱くご指導していただきました。本当に感謝申し上げます。

9月26日(土)・27日(日)に、「アゼリアホール」のロビーにて、第53回朝日町児童生徒作品展を開催します。

児童生徒が科学的な視点から研究・思考に取り組んだ研究や調査、工作等を一堂に展示します。作品の中には、小学校1年生のときから継続して研究を重ね、追究している作品もあります。また、どの作品も児童生徒が主体的に取り組み、課題を解明しています。

出品部門は、「1部 発明・工夫、工作部門」、2部「科学部門」、3部「郷土・自由部門」となっています。

朝日町の児童生徒の研究の成果をぜひご覧ください。

理科教育講座(自然観察)中級コースに参加しました。県総合教育センター科学情報部の先生方を講師として、魚津市で行われました。

研修では、地学、生物について指導していただきました。

地層観察では、地層の剥ぎ取り標本を作りました。魚津市室田地区には、横縞模様がはっきりと見える地層があり、堆積によってできた土地のつくりを容易に理解することができます。この地層を剥ぎ取り標本模型にすることで、地層の学習に生かすことができます。朝日町の小学校には境川で採集したアンモナイトの化石標本があります。実物を見ることで、子供たちは自然の力に大きな魅力を感じていました。今回作成した剥ぎ取り標本も子供たちの学習に生きる教材になると思います。

動植物観察では、キク科のハルジオンやヒメジョオン、マメ科のカラスノエンドウなどを観察しました。さらに、谷戸の休耕田でハッチョウトンボを見ることができました。体長2㎝の小さなトンボです。気を付けないと見落してしまいます。体の赤色が鮮やかでした。

ハッチョウトンボ

早月川河口付近で水生小動物の観察を行いました。カゲロウ、カワゲラ等の採取し、えらの位置を観察しました。これらは比較的きれいな川に住む昆虫です。富山県はどの市町村も清流と暮しとが密接しています。このことを子供たちには、自然観察を通して見つけてほしいと思いました。

魚津の自然観察を通して、理科指導のポイントや自然の魅力を学んだ実り多い研修会になりました。指導いただいた講師の先生方には感謝申し上げます。

朝日町は、小・中・高生徒指導連絡協議会を置いています。そして、小・中学校及び高等学校の連携を目指し、関係機関からの支援や指導を生かした研修を通して、発達段階に応じた連続性のある生徒指導の推進を図っています。

小中高生徒指導連絡協議会

第1回目は、講師の先生をお招きし、「生徒指導の意義と役割」について講話をいただきました。生徒指導体制の基本的な考え方や生徒指導主事の役割、児童生徒理解及び生徒指導にかかわる諸問題への初期対応の大切さなどについて、先生が学校で生徒指導に取り組んでこられた体験を通して指導いただきました。

どのお話も大変勉強になりましたが、その中でも生徒指導にかかわる諸問題への初期対応の大切さについてのお話は、生徒指導の重要な部分だと改めて思いました。

教師が一人一人の児童生徒を理解し、一緒に規律のある学校生活をつくることで、児童生徒は安心と意欲をもって学習や生活に取り組むことができると思います。スポーツに例えるなら「フェアプレー精神」を持つことです。

講師の先生からは、この「フェアプレー精神」をクラス、そして学校に、児童生徒と教員が協力し合ってつくり上げていくことの大切さを示唆いただきました。本当にありがとうございました。

第1回外国語活動推進委員会を行いました。この委員会では、授業研究を通して、外国語活動の授業の進め方、学級担任とALTの効果的な役割分担などについて研修しています。

![3ant89p01s38pnni2q9z_400x400[1]](https://center.asahischool.jp/wp-content/uploads/2015/05/3ant89p01s38pnni2q9z_400x4001-150x150.jpg)

今年度の研修は、授業研究を通して指導力を高めたい。さらに、教員の英語力を高める研修が必要である。新たな英語教育に向けて小学校中学年の外国語活動の授業研究に取り組むことも必要だという意見をいただきました。

グローバル化に対応した新たな英語教育の体制に向けて、外国語活動・英語教育についての理解を図り、授業力向上につなげる研修を進めていきたいと思います。