第2回朝日町教育センター運営委員会を行いました。開会のあいさつでは、先生方の授業力の高まりが、子供たちの学びに反映し、成長につながる。研修を通じて、質の高い指導力を付けてほしいと示していただきました。

第2回朝日町教育センター運営委員会

次に、今年度の事業報告を行いました。この中で、今年度試みた研修の効果測定については、研修で得た成果を授業で実践する。それを検証し、改善策を立てるという研究授業を2つ見ることができました。この形がスタンダードとなり、広がることを期待します。

次年度の事業計画では、研修は悉皆を減らし、希望参加を基本としました。先生方の自主的な研修への参加を期待するとともに、この方策が実ることを願います。

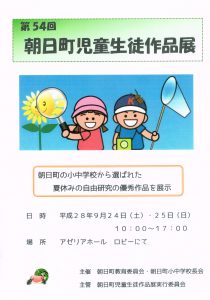

9月24日(土)、25日(日)、朝日コミュニティーセンター「アゼリア」で、児童生徒作品展を行います。ここには、朝日町の小中学校から選ばれた夏休みの自由研究の優秀作品が展示されます。

9月24日(土)、25日(日)、朝日コミュニティーセンター「アゼリア」で、児童生徒作品展を行います。ここには、朝日町の小中学校から選ばれた夏休みの自由研究の優秀作品が展示されます。