8月7日(水)、郷土教育教材開発研究調査員会が教材開発のために毎年行っている現地学習会が開催されました。今年は、「朝日町の伝統工芸、農業、自然を学ぶ」をテーマに行いました。今はただ1件となった朝日町の鍛治屋、大久保中秋さんを訪ねました。日本で最高齢の鍛冶職人です。泊鉈を作っていらっしゃいます。次に、舟川桜並木保存会の山崎久夫さんを訪ねました。舟川の桜を守り、より皆さんに楽しんでいただけるように工夫をしていらっしゃいます。また、アート米の取り組み、チューリップ栽培(チュリストやまざき)についてもお話しを伺いました。そして、大型ビニールハウスでの野菜や花の栽培をしていらっしゃる藤田実さんを訪ねました。奥様から栽培の苦労や喜びについてお話しを伺いました。今回訪ねた匠の皆さんの仕事ぶりは感慨深いものがありました。また、朝日町の特色を生かした産業、伝統文化を知ることができ、このことは、広く先生方、児童生徒に伝えていきたいと感じました。

教材として活用できるのではないかと思います。センターに資料がありますのでぜひお声がけください。

8月2日 朝日町情報教育研修会が開催されました。

8月2日 朝日町情報教育研修会が開催されました。 7月9日、第2回郷土教育教材開発研究調査員会が行われました。今回は、8月7日に行われる現地学習会の準備のため、現地学習会に訪れるところの事前調査をしました。「朝日町の伝統工芸、農業、自然に学ぶ」をテーマとした現地学習会。朝日町には数々の郷土教材がありそうです。今回の事前調査で改めて、教材化できるとおもしろいだろうなと考えました。現地学習会に参加されるみなさん、お楽しみに!

7月9日、第2回郷土教育教材開発研究調査員会が行われました。今回は、8月7日に行われる現地学習会の準備のため、現地学習会に訪れるところの事前調査をしました。「朝日町の伝統工芸、農業、自然に学ぶ」をテーマとした現地学習会。朝日町には数々の郷土教材がありそうです。今回の事前調査で改めて、教材化できるとおもしろいだろうなと考えました。現地学習会に参加されるみなさん、お楽しみに!

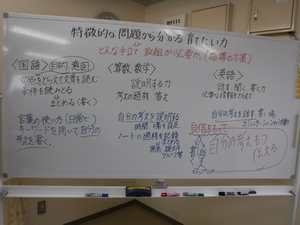

7月5日(金)、第1回学力向上推進委員会を行いました。今年度は、全国学力・学習状況調査で英語科も調査対象となっていたので、英語部会も開設しての推進委員会となりました。

7月5日(金)、第1回学力向上推進委員会を行いました。今年度は、全国学力・学習状況調査で英語科も調査対象となっていたので、英語部会も開設しての推進委員会となりました。 自分の考えに自信をもつことできるようにするための様々な支援(ノート指導、語彙を増やす指導等)をしていくことを大切にしていくということを確認しました。

自分の考えに自信をもつことできるようにするための様々な支援(ノート指導、語彙を増やす指導等)をしていくことを大切にしていくということを確認しました。

7月3日(水)あさひ野小学校、7月4日(木)さみさと小学校で、学校訪問研修が行われました。あさひ野小学校では「共に学び合い、主体的に表現する子供の育成」を目指して算数科の授業研究を中心に、さみさと小学校では「主体的な言語活動を通して、言葉の力を高める授業の創造」を目指して国語科の授業研究を中心に研修が行われました。

7月3日(水)あさひ野小学校、7月4日(木)さみさと小学校で、学校訪問研修が行われました。あさひ野小学校では「共に学び合い、主体的に表現する子供の育成」を目指して算数科の授業研究を中心に、さみさと小学校では「主体的な言語活動を通して、言葉の力を高める授業の創造」を目指して国語科の授業研究を中心に研修が行われました。

6月26日(水)あさひ野小学校にて外国語活動研修会が開催されました。来年度からの教科化に向けて、今年度は特に書くことの取り扱いについて研修をしました。東部教育事務所 主任指導主事 穴田 涼子先生から、子供たちがどのように書く力を身に付けていくのか、英語に慣れ親しみ、コミュニケーション力を高めるためにどのような活動を行うことが効果的であるのかということについて教えていただきました。その後、そのことを基に「We Can 2 Unit5」を使って授業体験をしました。子供たちがどのようなステップを踏んで言語を習得していくのか理解を深めることができました。参加された先生方も楽しく学ぶことができた1時間でした。英語科だからと身構えず、楽しく授業ができるといいなと感じました。

6月26日(水)あさひ野小学校にて外国語活動研修会が開催されました。来年度からの教科化に向けて、今年度は特に書くことの取り扱いについて研修をしました。東部教育事務所 主任指導主事 穴田 涼子先生から、子供たちがどのように書く力を身に付けていくのか、英語に慣れ親しみ、コミュニケーション力を高めるためにどのような活動を行うことが効果的であるのかということについて教えていただきました。その後、そのことを基に「We Can 2 Unit5」を使って授業体験をしました。子供たちがどのようなステップを踏んで言語を習得していくのか理解を深めることができました。参加された先生方も楽しく学ぶことができた1時間でした。英語科だからと身構えず、楽しく授業ができるといいなと感じました。

5月31日(金)第1回朝日町小中生徒指導研集会が行われました。「中1ギャップを解消するために」という協議題のもと中1生徒の授業の様子を見て、情報交換を行いました。小学校、中学校の生徒指導上の連携を図る上で、このように小中の先生方が集まって情報交換することは大切なことだと思います。生徒たちは、新しい環境で少し大人びた表情になり、一生懸命学習に取り組んでおり、成長を感じました。

5月31日(金)第1回朝日町小中生徒指導研集会が行われました。「中1ギャップを解消するために」という協議題のもと中1生徒の授業の様子を見て、情報交換を行いました。小学校、中学校の生徒指導上の連携を図る上で、このように小中の先生方が集まって情報交換することは大切なことだと思います。生徒たちは、新しい環境で少し大人びた表情になり、一生懸命学習に取り組んでおり、成長を感じました。 5月30日(木)、朝日町教育センターにて、第2回情報教育研究調査員会が行われました。夏の情報教育研修会に向けて、研修内容を検討しました。朝日町の小中学校にあるタブレットを活用した授業づくりに向けて、今先生方が必要だと思われる研修は何なのか慎重に話し合われました。朝日町はICT活用において大変恵まれた環境にあります。この教育財産を多くの先生方が活用できるよう、夏の研修を企画しています。

5月30日(木)、朝日町教育センターにて、第2回情報教育研究調査員会が行われました。夏の情報教育研修会に向けて、研修内容を検討しました。朝日町の小中学校にあるタブレットを活用した授業づくりに向けて、今先生方が必要だと思われる研修は何なのか慎重に話し合われました。朝日町はICT活用において大変恵まれた環境にあります。この教育財産を多くの先生方が活用できるよう、夏の研修を企画しています。