センターとしては、山場の1日です。午前と午後の2回に分かれ、しかも2つの研修がドッキングしています。もともとあった情報教育研修会に学力向上推進チームのサテライト研修をタイアップしたので、講師も入れ替わるのです。情報の方は、おなじみの上野先生(旦那様)でした。ワークショップ形式ですので、先生たちのノリのよさに「さすが!」と感心しました。中学校の先生もノリがいいのですね。午前、午後と2回も参加してくださった調査員の先生たちには、本当に助けられました。明日は、山と川に行く研修です。

投稿者「朝日町教育センター」のアーカイブ

学力向上プログラム研修会

学力向上市町村教育委員会プランという県の委託事業です。各市町村ごとの研修に講師の派遣費用などをいただけるのです。今回は、算数が2年続いたので、国語科ということで、筑波大学附属小学校の青山由紀先生を招聘して、演習形式での講座をお願いしました。国語科といっても広いので、今回は「説明文」に絞っていただきました。教科書の編集委員を務めておられるので、6学年の系統的な視点もおありで、初めて聞く言葉も多く、授業者にとってはたくさんの光明を得た研修だったと思います。私も授業がしたくなりました。

講師に学ぶ講演会

センター協業事業のうちの一つ。

「講師に学ぶ講演会」と名付いています。学校関係ではなく、一般のいわゆるセミナー等で講師を務められるような方の話を聞く会です。聞くといっても、昨今の講演会で、ただ聞くだけというのは、ほとんどありません。今回も隣の人と話す時間など、体験型の要素もあり、さすがだなという講演でした。テーマは、コーチング。知っている人は多いと思うのですが、なかなかやるのは難しく、できる人が少ないように思います。学校教育には、明らかに使えます。

残る魚津地区センター協業事業は、朝日担当の「道徳」のみとなりました。

授業力アップ研修【学級活動】

仲間に学ぶ研修会と呼ばれる研修です。最近は、朝日中学校のカウンセリング指導員の梅澤先生から構成的グループエンカウンター等の体験をさせていただくものが多かったのですが、今回はそれにプラスしてプロジェクト・アドベンチャーを体験していただくことにしました。講師には、さみさと小の兵庫先生と舟本先生をお願いしました。舟本先生は採用3年目ですから、3年目にして他の先生方に教えるという、すごい経験です。いや、若い先生が得意なものを講師にお願いしていく、それもいいなぁと思いました。終わると、参加者同士の壁が確かに随分と低くなったように感じられました。「プロジェクト・アドベンチャー」は、確かに学級づくりで効果的なプログラムですが、自分でやってみないと、どんなことが起こっているのかが実感できません。先生たちの感想『実際に自分で体験してみて、「生徒はこういうふうに人間関係を築いていくんだ」「こうやって感動するんだ」ということを感じることができた。学級運営等の場面で取り入れていきたい(中学校の先生)』「学級活動に手軽に取り入れ、学級経営に生かすことができるものをたくさん紹介してもらえて、とてもよかったです。講師の方もいろいろな人がおられてよかったです。(小学校の先生)」

センター所員の最近のベストショット↓です。

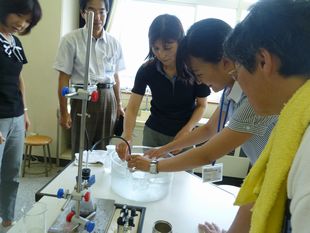

授業力アップ研修【理科実験】

暑いのですが、エアコンのない理科室で「理科の実験」の研修です。こんな暑い熱中症の危険性のある部屋で、先生たちって研修しているのです。どの教科も担任以外が担当することもあります。理科は、授業をもっていない先生も多く、たまにやっておかないと実験のポイントや安全への配慮等を忘れてしまうのです。だから、毎夏に理科の実験を自分たちでやっています。講師は、富山県総合教育センターの科学情報部から、いわゆる中高の理科のエキスパートの先生方が来てくださいます。先生たちは、自分たちの感じた「発見の喜び」を子どもたちに、また伝えてくださることでしょう。夏休み?先生たちは、秋に向けて研修です!

生徒指導講演会

魚津のミラージュホールでありました魚津地区センター協議会の協業事業です。

3大講演会の第一弾でした。ありきたりのクレーム対応かと思いましたが、よく分析されたわかりやすいお話でしたし、「使える」と感じました。書籍でもう一度、整理して考えたいなぁと感じるお話でした。

夏!読むべし2

センターの新刊のお知らせの続きです。

◎赤坂真二先生(上越教育大学)

元新潟県の小学校教諭。最近、とにかくよく出てくる方。問題解決的とか単元学習とかではなく、学級づくりの細かな点に示唆が大きいようです。子どもたちに大人気の先生というのは、裏に細やかな配慮があるということが、よくわかります。特別支援対象児が普通学級にいる今、かつてとは少し違った方法も必要なのでしょう。そういう点では、実に参考になる実践です。

◎話題の本

○パフォーマンス評価 だいぶ広がっています。研究主任、授業者は必読。

○日本一ハッピーなクラスのつくり方 金天竜(きむてりょん) 話題の先生。32歳くらいでしょうか。読んで驚きました。若い時から、いろんな研究会に参加したり、たくさん本を読んで、子供たちにとって、いい授業をしたいと努力していれば32歳で、こうなりますよ。全国講演依頼多数!今、注目の先生です。「若いのに…」と思いながら、読んで納得しました。「クラスの価値基準はただ一つ そのことが自分も含めたみんなのハッピーにつながるかどうか」こんな先生に子どもを担任してほしい。 努力し続ける本物です。少し荒れが気になる教室には、すぐに真似できること多数あります。

さあ、夏休みに読んでください。

夏!読むべし

センターに新刊が揃いました。どうぞ、早いもの勝ちです。そんなに借りにこられる人はいないので、1人か2人か。教育の手法は、よそ見していると、すぐに新しい風がふいてきます。とらわれずぎず、でも全く知らないというのも辛い。一通り、時代のものが揃っています。

◎岩瀬直樹 担任は必携。「クラスづくりの極意」は、センター所員は昨年読んで、衝撃を受けたⅠ冊でした。このⅠ冊を深く味わうだけで、ほとんどの学級は全く別の教室になることでしょう。

ホワイトボードミーティング流行していますね。歴史的な板書も、ついに姿を変えそう。少なくとも(まだ)若い教師は、身につけておいたほうがよさそうですよ。ファシリテーション・グラフィックについてはDVDも揃っています。イワセンとよく組んでおられる「ちょんせいこ」さんとの共著。

◎上越教育大学大学院の西川 純 先生。「学び合い」の提唱者。「学びの共同体」は佐藤 学先生なので、ややこしいのです。富山県が勧めている「学び合い」と「体験」は、理論は、佐藤 学先生で、見た目は西川 純先生に見えるのです。「学び合い」に取り組んでいる学校なら、必読ですよね。続編の「ステップアップ」が7月に発売されました。

夏の研修始まります

子どもたちは夏休みになりました。ということは、先生たちは研修が始まります。

◎27日(金)生徒指導講演会 新川文化ホール

◎30日(月)授業力アップ研修会 午前 理科実験 / 午後 学級活動

◎ 2日(木)講師に学ぶ講演会

◎ 3日(金)学力向上プログラム研修会

◎ 6日(月)情報教育研修会事前打ち合わせ

◎ 7日(火)情報教育研修会兼学力向上推進研修会

◎ 8日(水)現地学習会(宮崎、笹川の自然観察を中心に)

◎ 9日(木)学校教育運営研修会(伏黒 昇 先生)

◎10日(火 )小中高等学校教育講演会 とりあえず、前半はここまで。

授業力アップDVD(夏にどうぞ!)

もっとも忙しい頃ですが、もうすぐ夏季休業です。

最近は夏も忙しいのですが、少なくとも子どもたちがいない分、いつもより時間が取れます。先生方が、力をため込む時でもあります。

さて、センターは今年度の書籍購入をいたしました。少しずつ紹介していきます。

同時に、今回は注目の教師たちの授業と現代的テーマ(ファシリテーションやファシリテーショングラフィック)について学べるDVDを購入しました。

①赤坂真二 『勇気づけの学級づくり ~つながる道筋 ~』

②土作 彰 『ミニネタを活用した模擬授業&土作学級づくり』

③石川 晋 『学級担任が行う合唱指導「旅立ちの日に」&オムニバス型国語授業』

④石川晋、堀裕嗣、門島伸佳(門島氏は、富山県の中学校の先生)

『文学の授業~読む・解く・書く~』

⑤菊池省三『対話活動を大切にした授業づくり』

⑥ファシリテーショングラフィック入門 藤原友和(函館市立昭和小学校)

⑦ファシリテーション入門 岡山洋一(SDI 札幌ディベート研究所)

◎菊池省三氏のDVD『対話授業を大切にした学級づくり』の内容は、以下のとおりです。

第1部

学級に対話力を育てる取り組み(53分)

第2部

対話を大切にした国語科授業(70分)

第3部

対話を生かした算数科授業(38分)

第4部

対 談(18分)