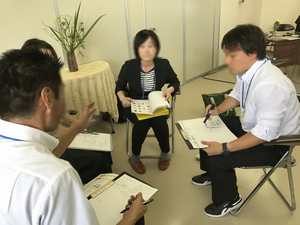

7月6日に第1回学力向上推進委員会が開かれました。竹内委員長の開会の言葉の中にあった「スケールメリット」を生かして、「朝日町の子供たちの学力をどのように高めていったらよいか。」を小中の垣根を越えて積極的な話合いが行われました。話合いの結果、「あさひスタンダードのさらなる浸透を図る。(アンケート・教職員への周知)」「各校で行われている授業実践での成果を具体的にRising Sunで紹介する。」「全国学テの集計結果を基に、改善策を練る」という3つの柱で進めていくことになりました。

7月6日に第1回学力向上推進委員会が開かれました。竹内委員長の開会の言葉の中にあった「スケールメリット」を生かして、「朝日町の子供たちの学力をどのように高めていったらよいか。」を小中の垣根を越えて積極的な話合いが行われました。話合いの結果、「あさひスタンダードのさらなる浸透を図る。(アンケート・教職員への周知)」「各校で行われている授業実践での成果を具体的にRising Sunで紹介する。」「全国学テの集計結果を基に、改善策を練る」という3つの柱で進めていくことになりました。

先生方が日頃から取り組まれている「人間関係づくり、道徳、授業姿勢、書く力・話す力の育成・掲示物・ICT・ホワイトボードなどの教具」等の様々な工夫をどんどん紹介し、町内に広めていきたいと考えていますので、ご協力の程よろしくお願いいたします。

投稿者「朝日町教育センター」のアーカイブ

7月6日 第1回学力向上推進委員会

7月5日 郷土教育研修会

7月5日(水)に郷土教育研修会を行いました。講師に朝日町埋蔵文化財施設「まいぶんKAN」学芸員の嶋田典子氏をお招きして、不動堂遺跡から知り得た縄文中期の新しい情報と50周年を迎える「浜山玉つくり遺跡」の秘密について学習しました。

調査員の先生方は、嶋田さんの新しい研究方法である「圧痕レプリカ法」や「復原画」の説明等を真剣に聴き、夏の研修会に向けて郷土の歴史を学んでおられました。今までの縄文時代の概念を変える興味深い内容ですので、ぜひたくさんの先生方に参加していただきたいと思っております。

ドローン体験の実演会 「無料体験をしませんか?」

6月29日(木)に、役場庁舎南側 町民公園でドローン体験実演がありました。初めてドローンをみましたが、安定性のある飛行で、ものすごい速さで動いていました。搭載されているカメラで撮られた映像は、想像以上にきれいで、録画も可能でした。VR(バーチャルリアリティー)ゴーグルをつけてみると、自分が飛んでいるような気分になれました。

6月29日(木)に、役場庁舎南側 町民公園でドローン体験実演がありました。初めてドローンをみましたが、安定性のある飛行で、ものすごい速さで動いていました。搭載されているカメラで撮られた映像は、想像以上にきれいで、録画も可能でした。VR(バーチャルリアリティー)ゴーグルをつけてみると、自分が飛んでいるような気分になれました。

このドローンは、H29年度中に限り、町内の団体であれば無料で依頼することができます。子供たちの体験学習や校舎等の撮影などにご利用になられるとよいと思います。ご活用ください。

外国語活動研修会 大きな改革を前に準備が必要

6月28日(水)に外国語活動研修会がありました。講師に東部教育事務所の指導主事 團 千加子先生をお招きして、これから大きく変革する「小学校外国語活動」について教えていただきました。

講義の中では、外国語活動教材「Hi, friends」「Hi, friends Plus」の特徴と授業で活用する際の考え方及び留意点等を、活動事例やワークショップを交えながら丁寧に教えていただきました。さらに、外国語活動における学級担任の役割や外国語活動及び英語科に関わる小中連携の在り方、来年度以降の外国語活動の動向などについてもご指導をいただきました。

参加者からの感想では、「中学年→高学年→中学校と上手くつなぐためには、外国語活動の内容等の教員間の情報交換・共有が大切であると分かりました。」「外国語活動の単元づくりは、今後の学習指導に生かせると感じました。また、『Hi, friends Plus』の話から、今までの『素地』→『基礎』を目指さなければいけないことをしっかりと認識していきたいです。」といった意見がありました。

まさに、外国語活動の意識改革、授業改革、小中のつながりの必然性を感じることができた実りある研修会となりました。

特別支援研修会 「どの子にもあると便利な支援と肯定的な評価を」

6月27日(火)に、県総合教育センター 教育相談部 研究主事 鍛冶 茂郎先生をお招きして「朝日町特別教育研修会を開催いたしました。

鍛冶先生は、障害の特性と合理的配慮の概念を伝えられた後、「UDLは、特定の子に必要な支援ではなく、どの子にもあると便利な支援であるという考え方である」「当たり前のことでもほめてあげられるような肯定的な評価を積極的に行ってほしい」とおっしゃられました。

参加者からは、「鍛冶先生が、話される様子そのものがUDLであったと感じた。初めに、本講義の流れを示してから、項目ごとに具体例を挙げて丁寧に説明してくださった。途中にまめなけあさひを踊る配慮もうれしかった。」「繰り返し学ぶべき内容だと改めて感じた。分かっていたつもりでも疎かになっていた部分、見過ごしていた部分があったように思えた。すぐに実践したい。」等といった意見がありました。

この研修をきっかけに、現場での子供たちへの配慮を再確認できた先生方が多くみられ、実りある研修となりました。

小中講演会開催 上條晴夫先生「理想の授業づくりに必要なこと」

6月22日に朝日町小中講演会が開催されました。本年度の講師は、東北福祉大学教授 上條晴夫先生をお招きし、「理想の授業づくりに必要なこと」という演題でご講話をいただきました。

6月22日に朝日町小中講演会が開催されました。本年度の講師は、東北福祉大学教授 上條晴夫先生をお招きし、「理想の授業づくりに必要なこと」という演題でご講話をいただきました。

上條先生は、教師教育に視点をおかれ研究されており、「理想の授業づくりに大切なこと」は、自分の強み・好きなこと・価値観を見つめ、それを軸としてアクションとリフレクションを繰り返していくことが大切であること。若手とベテランが融合するためには、それぞれのコア・クオリティー(本質~強み・好み・価値観など)を理解し合うこと等を教えていただきました。

その後のワークショップでは、まずペアとなり、「過去に体験した理想の実践」を語り合い、その相手の方の強みを見付けて伝える活動をしました。次に、4人組となり、話を聞いた相手がそのペアの実践と強みを紹介する活動をし、グループで4つの理想の実践と4人の強みを共有しました。この演習を通して、先生方の表情が、何かすっきりとし、自信に満ちた様子がうかがえました。まさに、上條先生が冒頭におっしゃった「まず先生が笑顔で元気に」という形で講演会を終えることができました。

講演会後のアンケートでは、「自分の強みを知り、それを授業に生かす。そうすると、自分も子供も楽しく学ぶことができるということを改めて感じ、ちょっと元気になりました。また、若手とベテランの意識の違い・溝のようなものに悩んでいましたが、それがなぜなのか少し分かったように思います。」といった今後の授業づくり・教師同士の人間関係づくりの向上につながる意見が多くありました。

清々しい空の下、素晴らしい講演会となりました。ご協力ありがとうございました。

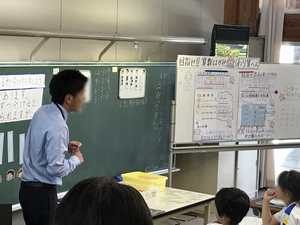

小教研の公開授業 あさひ野小3年生 算数に夢中!

6月12日に小学校教育課程研修会がありました。朝日町では、あさひ野小学校の中島先生が算数科の授業を公開されました。

あさひ野小の3年生の子供たちは、算数科の1時間の授業に夢中になっていました。それは、先生のいくつもの手立てが効果的だったからだと感じました。

①導入の工夫

・ デジタル教科書を活用し、視覚的に問題を提示

・ ペープサートでの問題の確認

・ 問題の言葉の中から「求めること」と「分かったいること」の整理

・ 前時までの学習をまとめた掲示

・ 子供の気付きを生かした課題提示

②個人追究への手立て

・ホワイトボードとノートの使い分け

(ホワイトボードで考えをつくる → ノートで図や言葉を使って説明する。)

③ペアの活用(説明・教え合い)

・学び合いの集団づくりができている。

(自分の考えを分かってもらえるように、ホワイトボードでマグネットを操作しなが説 明する姿。普段の積み重ね)

④適用問題の時間の位置付け

・本時の自分の伸びを確認(教師も実態把握するために必要な時間)

中島先生の授業づくりへの熱心な姿勢、子供たちの学ぶ姿勢などたくさん の素晴らしい姿をみせていただき ました。

ました。

朝日中学校 支援型訪問研修で落ち着いた校風とたくさんの輝きを見た

6月8日(木)に、朝日中学校の支援型訪問研修に参加させていただきました。

美しい校舎、広々とした空間、豊かな自然に囲まれた環境の中で、生徒たちは落ち着いて学校生活を送っていました。その中でたくさんの輝きを見付けることができました。

朝、生徒と先生方の明るい素敵な挨拶で出迎えられ、大変心地よい気分で訪問させていただきました。すれ違った生徒は、「ベル学(チャイムと同時に学習を始めること)」と意識して素早く教室を移動していました。お昼のランチルームでは、各部活動の「新川大会への決意」を全校生徒がしっかりと発表者に体を向け、誰もが応援するように真剣に聴く姿がありました。清掃活動では、自分たちの学び舎を美しく保とうと、生徒と先生が一緒になって黙々と掃除する姿が印象的でした。このような生徒と先生方の素晴らしい姿から、朝日中学校がずっと大切にしておられる伝統をしっかりと引き継ぎ、更に高めていることがよく分かりました。

授業でも、生徒たちは輝いていました。今日の学習課題を必ず達成しようとするやる気に満ちた眼差し。自分の考えをノートやワークシートに丁寧に書き込む姿。問題の解き方や説明の仕方をペアやグループで熱心に話し合う協働学習。仲間の発言を大切にしようとする聴き方等、生徒一人一人が「分かりたい」という意欲を前面に出して授業を行っていました。

この素晴らしい授業を支えているのは、先生方の授業改善への努力であることも分かりました。生徒の興味・関心・意欲を高めようとICTを活用した課題提示の工夫。一人一人が自分の考えをしっかりともつことができるように考えられたワークシートやポートフォリオ。ホワイトボード等を活用し、小集団で深く追究したり、教え合ったりできるように工夫された学び合いの場づくり。基礎・基本の定着や、学習の確かめを目的とした自作のプリントなどたくさんの手立てを講じておられました。その後の研究協議会では、生徒の学力を高めるためには、授業をどう改善していったらよいか熱心に話し合う先生方の姿に感心しました。

この訪問研修を終えて、「朝日町の教育が大切にしている源」を再確認することができました。

あさひ野小学校 支援型訪問研修での子供たちの素晴らしい姿

あさひ野小学校では、6月6日(火)に支援型訪問研修が行われました。学校の教育体制や子供たちの学ぶ姿を基に、よりよい学校づくりの研修が開かれました。

その研修において、子供たちの素晴らしい姿をたくさん見ることができました。笑顔で目を見て行う挨拶。縦割り班で仲良く協力して行う給食配膳や清掃活動。子供たちの頑張りを足跡として残したきれいな掲示。休み時間にビオトープの周辺で自然と戯れる姿。整理整頓された美しい校舎など。

そして、何よりも素晴らしかったのは、「授業」でした。書く指導からの表現力の向上を目指した授業は、どの学年も素晴らしいものでした。問題に対してやる気に満ちた眼差し。ホワイトボードやノートに分かりやすく丁寧に書く姿。ICT機器を活用し、問いかけながらやり方を説明する姿。自分を見つめ、この授業での伸びを振り返る姿。

「なぜ、朝日町の子供たちは着実に伸びるのか」その答えが、今日の「元気に、楽しく、そして真面目に取り組む」子供たちの姿を見て分かったような気がしました。

朝日町小中生徒指導研修会

中学校1年生の3クラスの授業を参観した後、「中1ギャップを解消するためには」という視点で、新1年生の現状と小中の連携について情報交換、意見交換を行いました。

小中学校の情報交換では、多数の1学年の生徒について話題に取り上げ、効果的な個別支援の方法の交流を図ることができました。課題として、SNSに関わる問題が挙がりました。「中1ギャップ」の大きな要因となるため、校長会や生徒指導主任研でも話題にし、今後の方針を考えていく必要があると感じました。