6月13日(水)に、小中高生徒指導連絡協議会を開きました。

この会は、小中高の異校種の校長・生徒指導主事等が一堂に集まり、「町全体で生徒指導における共通理解・共通実践を行うことで、児童生徒を健全に育成しよう」という県内市町村でも稀な協議会です。

今年度は、魚津警察署 少年警察指導員田村 恵子氏をお招きしてご講話をいただきました。

講話の中では、県内及び近隣市町村の少年非行の実態や特徴、要因等について具体的な事例を挙げてお聞かせいただきました。特に、SNSにかかわる規範意識の欠如・社会性が身に付いていないことから、子供たちがネットトラブルに巻き込まれている現状をお聞きし、学校における生徒指導の在り方についての指針を示していただきました。また、見えにくくなってきた犯罪被害に対応するためには、警察等の関係機関と学校との連携が大切であること等についてご指導をいただきました。

後半には、各校の生徒指導における今年度の重点目標と取り組みについて協議しました。SNSを含めた生徒指導上の諸問題に対して、児童生徒や保護者にできる限りの情報の提供や個別の配慮を行っているつもりだが、なかなか指導が行き届かず、学校側の意図が分かってもらえない現状がある。それを打破するためには、どのように現場において対応していったらよいのか具体的にアイディアを出し合って協議することができました。

今日の協議の様子から、朝日町全体の教育に対する熱意と、児童生徒に対する愛情をひしひしと感じることができました。

投稿者「朝日町教育センター」のアーカイブ

6月13日 小中高生徒指導連絡協議会を開く

6月12日 中教研で研究授業を公開 (理科・音楽)

6月12日(火)に魚津地区中学校教育課程研究会が開催されました。朝日中学校では、2年生の理科、1年生の音楽科の授業が公開されました。この日参加された先生方は、この公開授業を基に、授業力向上・教科教材の研究を熱心に進められました。

2年生の理科の授業では、岩田先生の指導の下、どの化学反応でも質量保存の法則が成り立つのかを実験を通して証明する授業でした。特に、工夫されていた所は、初めの実験では、炭酸水素ナトリウムと塩酸の化学反応により、生徒の予想と違い質量が軽くなった実験結果をあえて出したところです。そこから、生徒たちの考察が生まれ、 二酸化炭素が放出したところにたどりついたのでしょう。その後の、ペットボトルを使っての密閉したアイディア実験も効果的でした。

二酸化炭素が放出したところにたどりついたのでしょう。その後の、ペットボトルを使っての密閉したアイディア実験も効果的でした。

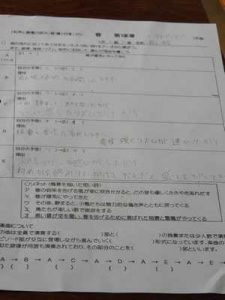

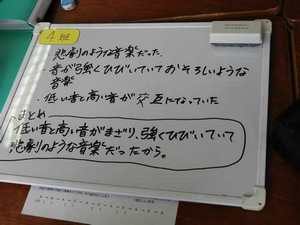

1年生の音楽の授業では、「春第一楽章」の曲想の変化から情景と音楽との関わりを感じ取る授業でした。

この授業では、個人で感じ取り、思い浮かべた情景をワークシートに書き込み、それを基にグループで話し合う活動に取り組んでいました。意見を出し合い、集約していくために何度も聞き返し確かめ合う探究的な協働学習が成り立っていました。中には、「~のような情景が思い浮かんだ。」「トゥルルルルのところは、きっと雷ではないか。」等といった曲の中にしっかりとストーリーを描いているグループも見られました。

今日の授業を参観させていただいて学んだことは、正しい解答にたどり着くまでの 過程の中に、大きな学びがあるということです。だからこそ、その過程に教師が工夫(変化)を取り入れることで、より深い学びが生まれるのだということを、2つの授業から教えていただきました。

過程の中に、大きな学びがあるということです。だからこそ、その過程に教師が工夫(変化)を取り入れることで、より深い学びが生まれるのだということを、2つの授業から教えていただきました。

朝日中学校の皆さん、今日は貴重な授業を参観させていただきありがとうございました。

6月11日 小教研の授業提供(さ小3年生理科・6年生算数)

6月11日(月)に小学校教育課程研究会が開催されました。さみさと小学校では、算数科と理科の授業が公開されました。

6月11日(月)に小学校教育課程研究会が開催されました。さみさと小学校では、算数科と理科の授業が公開されました。

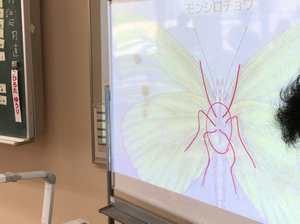

3年生の理科では、昆虫の足の本数と足の付いている部位について一般化する授業でした。モンシロチョウの足のつき方を個々に予想できるよう、付箋を足に見立てて付けられるワークシートが準備されていました。また、他の昆虫のペープサートやガラスに入った標本、実物投影機を使って拡大した映像等を使って1つずつ丁寧に確かめていました。3年生の発達段階に合わせた操作活動による追究や、様々な視覚的支援が大変有効であったと思います。

6年生の算数科では、(表面積)×(高さ)を使った体積の求め方の学習でした。5年生の学習で習った立体をあえて提示し、見方を変えることで、より簡単に体積を求められることを導き出そうとしていました。この授業では、個人追究→グループでの協働追究→全体での追究の流れが確立されていました。どの子も表面積を使った体積の求め方を深く追究できるように、色塗り等ができる2種類の図を準備したり、実物と同じ大きさの模型を手渡したり、ホワイトボードを手渡したり等の手立てが数多く準備されていました。その分、子供の考えが膨らみ、深い知識へとつながっていったことを感じました。

このように、「よい授業」は、児童生徒の実態把握を基に、それに合わせて「全員の主体的な学びを保障している授業」であると、2つの授業を参観させていただいて、改めて感じました。ありがとうございました。

6月9日 朝日町特別支援教育研修会で個別支援の在り方を学ぶ

6月9日(金)の朝日町特別支援教育研修会では、講師に富山県総合教育センターの本村先生、青山先生、浦嶋先生をお招きし、学習指導要領の改訂内容とチームによる支援を行うための「エピソード・プロセス」というケース会議の行い方を研修しました。

前半では、小中学校学習指導要領における特別支援教育にかかる改訂内容を、ポイントを押さえてご指導いただきました。

後半には、小グループを組み、架空のケースを想定し、短時間でどのように話し合い、対応策を練っていったらよいか実習しました。また、今後その会議に使用できる道具までプレゼントしていただきました。

「この教育ニーズに基づいた支援は、簡単にはできない。正しい知識を基にした対応の仕方の把握、そして関係機関がしっかりと役割を分担し、チームとして支援にあたることが大切である。」ことを改めて教えていただきました。今後すぐに実践できる研修となりました。

5.31 朝日町小中生徒指導研修会が開かれる

朝日町では、スケールメリットを生かして、生徒指導の面でも小・中・高の連携を重視して取り組んでいます。

本研修会では、「中1ギャップを解消するために」をテーマに、新1年生の授業参観・協議を行いました。小学校時と比べ、現在までの成長を確かめるとともに、個々の成長のために今後どのような指導・支援が必要か、お互いに意見を出し合って考えることができました。

この研修会では、町内小中学校が子供たちの健全な成長を促すために、さらに連携していくことを確認しました。参加者の中の感想からは、「小学校から中学校へスムーズに移行するためには、何よりも情報交換が大切だと感じました。子供の本質的なことは変わらないと思うので、これまでの経緯等を基に話し合う機会は有効だと思います。」といったご意見をいただきました。

5.23 朝日町小学校体育大会が開かれる

5月23日(水)に第42回朝日町小学校体育大会が開催されました。

5月23日(水)に第42回朝日町小学校体育大会が開催されました。

町内の約140名の5・6年生が一堂に集まり、今までの練習の成果を発揮する素晴らしい大会です。また、この大会は、陸上種目を通して他校の友達と交流するとてもよい機会となっております。

今回の大会でも、子供たちの意欲溢れる競技での姿、互いに交わす元気な挨拶、友達との触れ合いから生まれる自然な笑顔がたくさん見られました。また、友達のがんばりを必死に応援する子、役員となり役割をきちんとこなす子、転んでも立ち上がり最後まで完走する子、5・6年生の勇姿を応援しながら憧れを抱く下学年の子等、心が温かくなるような場面も多々ありました。

この大会では、1発勝負で結果(記録や順位等)がでます。自分の思い通りに結果が出た子もいれば、出なかった子もいたことでしょう。しかし、それよりも大切なことは何か。この取組を通して何を学んだのか、どんな自分になれたのか、またこれからどんな自分になりたいのかについて、今一度よく考え、新たな目標に向かって歩み続けて欲しいと思います。それが、最も大切なこの大会の意義だと私は思います。

さらに成長した子供たちとまた会えることを楽しみにしております。

ALT・JTEの先生と一緒に 楽しい外国語活動!

H32年度から小学校で全面実施される新学習指導要領。その大きな変革とされる5・6年生外国語科・3・4年生外国語活動の完全実施。朝日町でも、5・6年生50時間、3・4年生15時間を先行実施しております。

各校の授業では、担任の先生に加え、ALT(外国語指導補助)とJTE(日本人英語指導者)の先生と一緒に楽しく学んでいます。「英語に親しむ・慣れる・外国の文化を知る・気付く」といった従来の学習のねらいに加え、アルファベット・単語といったことを理解するという部分も力を入れて学習することになります。

5月中旬からは、新しいJTEの先生も加わり、指導者3人体制で本格的に外国語活動の学習がスタートしました。子供たちが「外国語の活動が楽しい。」と思える授業を行うために、先生方はいつも熱心に教材研究を重ねられています。ぜひ、新しい挑戦を繰り返し、その 実践を基によりよい活動を生みだしていってください。

H30年度朝日町小中教育講演会開催のお知らせ

来る6月22日(金)にH30年度朝日町小中教育講演会が開催されます。

今年度は、埼玉大学教育学部教育学講座 准教授 北田佳子先生をお招きし、「これからの学校を担う教師像」という演題の下、教師の資質向上・意識改革を目的とした講演会が開かれます。講演会の中には、グループワーク等の実践的な研修も取り入れ、子供たちに即還元できる講演内容となっております。他市町村からもぜひ、ご参加ください。お問い合わせは、朝日町教育センターまで。

4月26日(木)外国語活動推進委員会が開かれる

4月26日(木)に第1回外国語活動推進委員会が開かれました。

平成32年度から、5・6年生教科化、3・4年生外国語活動実施に向けて、先行実施されています。これを受けて、推進委員会では、「新しいテキストへの対応と教材化」「小中の円滑な接続に向けて、小学校で意識して行う共通実践」に力を注いでいこうという話が挙がりました。

そこで、今年度は、「教材づくり」「共通実践」「公開授業」の3つを軸にして取り組んでまいります。以下の点について共通実践を重ね、年度末に成果と課題について詳しく話し、指導力を高めていけたらよいと考えております。

どうぞご協力の程よろしくお願いいたします。

4月19日 今年度の調査委員会の方針を決める

平成30年度第1回合同調査員会が行われました。

平成30年度第1回合同調査員会が行われました。

木村所長の挨拶では、「新学習指導要領完全実施に向けての準備の必要性」「教員の多忙化解消への働き方改革の案づくり」「郷土教育・情報教育の重要性」について話されました。

その後、2部会に分かれて今年度の年間計画を立てました。

郷土教育教材開発研究調査委員会では、「境川の地質についての現地学習会」、「郷土教材の研究発表会」の計画案を出し、今後準備を進めていくことに決まりました。

情報教育研究調査員会では、「プログラミング思考を育てる実践の体験研修」、「タブレットを活用した公開授業提案」の計画を立てました。

どちらの部会も、町教職員の資質・能力の向上を図るための大切な研修を企画していただくことになります。各調査委員長、調査員の皆様、今年1年どうぞよろしくお願いいたします。町内の先生方も、調査員の方が企画した研修にぜひ奮ってご参加ください。