「センターにっき」カテゴリーアーカイブ

学力向上推進委員会の報告

今年度から始まった学力向上推進委員会が終わったのは、10月30日。成果物を発行しないというコンセプトで、ワークショップで進めた会ですので、成果は参加者の一人一人の中にあります。というと、格好いいのですが、どのような会であって、どんな話し合いがなされたかは、町の先生方に知らせる必要があります。

クマ目撃情報(南保地区)

★役場、産業課からクマの目撃情報が入りましたので、お知らせします。各学校には、11/12中に連絡しています。今回の内容は、情報内容が少ないので、「教育・情報安全メールサービス」では、配信していません。

【クマ情報(第3報)】(11/13)

昨日夕方クマの目撃情報がありました、南保越周辺をAM10:30~12:00にかけて、現地パトロールがなされましたが、出没した形跡は発見されていません。 再度、PM4:00~日没にかけてパトロールすることになっています。

【クマ情報(第2報)】(11/12)

本日17:00ごろ南保越付近でクマの目撃情報ありました。17:15ごろ役場に通報ありました。町防災行政無線で注意喚起のアナウンス及び青パト車輌等による広報車巡回を実施しています。

【クマ情報(第1報)】(11/12)

本日午前9時00分頃、南保(越)赤川焼工房周辺で地域住民からの熊の目撃情報がありましたので、情報提供いたします。

生活科の合同学習会でした

2年生の生活科の合同学習会がありました。

「秋をみつけよう!」は、あさひ野小学校とさみさと小学校の児童が一緒になって、南保のみず穂館周辺(旧 南保小学校)で活動します。春は豪雨で中止になりました。秋は…。ここ数日は、ずっと天気を気にしていました。講師の七澤 先生ご夫妻は、雨天の準備も含めて、たいへんな量と種類の材料を準備してきてくださいました。雨も降らず、クマ捕獲用のドラム缶の設置の様子や、銀杏がたくさん含まれたクマの落とし物(フン)も観察しました。赤と黄色がたくさん風景にある、いい時期の開催でした。

県東部教育課程研究集会について

11月8日(水)に県東部教育課程研究集会が開催されます。

指導案の公開が各教科の各学校のWEBサイトにありましたので、集めてみました。

指導案を参考にご覧ください。ただし、指導案が公開されていないWEBサイトもあります。

センター所員は、一番近くの飯野小学校の体育科に行く予定です。

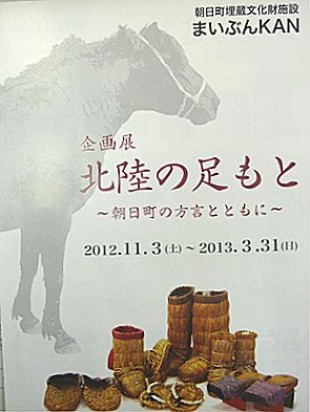

まいぶんKANの企画展始まり

朝日町埋蔵文化財施設 まいぶんKANの企画展が始まりました。

「北陸の足もと~朝日町の方言とともに~」~3月31日まで

なんという発想なのでしょう。さすが、高塩学芸員と感心しました。

それで、わらじ編み機を倉庫から大捜索していたのですね。

高校生以下は無料なので、親子で行っても100円です。行ってみますね。

小中学校美術展

町美術展に合わせて3日、4日と開催されていましたので、慌てて観に行ってきました。

1校統合したこともあってか絵画作品が少なく感じられました。町とは別に、これまでに地区の文化祭も開催されていて、出品作先も多く、学校もたいへんですね。

乙武洋匡さんの講演会

朝日町中高連携推進事業の講演会です。チラシもだいぶ見かけるようになりました。

昨年は、桑田真澄さん、一昨年は、池上 彰さんと豪華な講師が来町されるので有名な、わが町の講演会です。

なんと、作家で元小学校教諭の乙武洋匡さんが講師なのです。入場無料。町外の方も聴くことができます。

創刊800号だそうです

センターで購入していない教育雑誌をたまに書店で手にします。「総合 教育技術」が創刊800号だそうです。1946年、に『教育技術』として創刊されたそうで、1946年という年号には、感動しました。今こそ大切にした「教育の不易」という特集「教育界のオピニオンリーダー13人に聞く」には、昨年の小中教育講演会の講師、野口芳宏先生、今年の講師、金森俊朗先生、今年の夏に道徳で来ていただいた、佐藤幸司先生が執筆されており、なんて豪華なメンバーだったのかと驚きました。ちなみに、11月14日に朝日町中高連携事業で講演に来られる作家の「乙武洋匡」の寄稿されています。

保育所へ行ってきました

夏に続いて、朝日町の保育所を廻ります。正直、楽しみな時間でもあります。

2か月ほどしかたっていないのに、とても成長している姿に驚きました。

ある保育所の年長さんの教室を観ていると、子どもたちの姿は、まさに「学び合い」でした。

穏やかな保育士さんの声がゆっくりと染み渡り、子どもたちは穏やかに活動し、近くの子たちが

かかわり続けています。少しの差なんて、隣の子が優しくサポートしてくれます。

小学校、中学校が目指している「学び合い」がここにありました。

先生の声が小さいこと。どうやら、それがとても大事な要素のようです。

そういえば、以前に夏休みに保育所での研修を実施された校長先生がおられました。幼い子たちに指示を通して、それぞれの活動を他とかかわりながら高めていく。無意識にやっておられるであろう「学び合い」の姿にとても驚きました。保育所の先生に学ぶこと多いですね。